تفتتح الروائية المصرية شيرين فتحي روايتها «غير مرئية» بتنبيه لافت للقارئ، يعد بمثابة جزء من لعبة الرواية وبنيتها، تقول فيه: «هذه الرواية يحكيها الطفلان لو عاشا، وتحكيها الأم لو أنها أنجبتهما، وأحكيها أنا أحياناً»، هذا الافتتاح يشكل القاعدة الأولى في لعبة الرواية برمتها، إذ إن كل شيء فيها محل شك واحتمال، فلا يعرف القارئ هل يوجد هذان الطفلان أم لا، وهل هذه الأم حقيقية أم أن سرديتها محض توهمات، فهذا التنبيه الافتتاحي يهدم – ابتداءً – أحد أهم شروط فن القص، وهو الإيهام بحقيقية الأحداث، فتبدأ روايتها بكسر هذا الإيهام، منبهةً إلى أن هذه الشخصيات غير حقيقية، ليست فقط على مستوى مرجعها الواقعي في العالم، ولكنها أيضاً قد تكون غير حقيقية حتى على مستوى مرجعها التخييلي في الرواية.

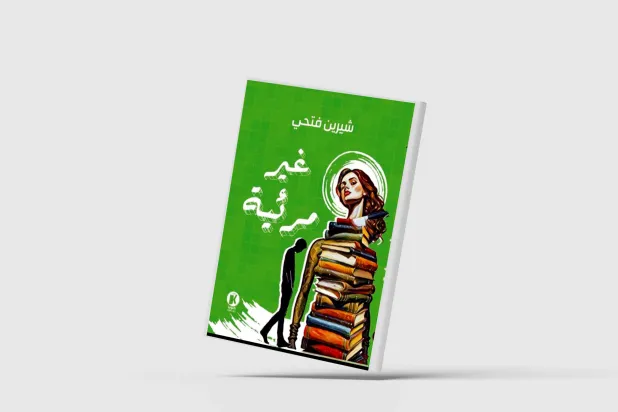

تنبني الرواية – الصادرة عن دار «كتوبيا» في القاهرة – على تقنية تعدد الأصوات، بين صوت الأم، وصوت زوجها، وصوت كل ابن من ابنيها، وكل صوت يسعى لتشكيل سرديته ورؤيته للأحداث، ثم يأتي الصوت الذي يليه، لا ليقدم رؤية مغايرة للأحداث فقط، بل إنه يشكك في وجود الشخصية السابقة عليه من الأساس، فتبدو وكأنها كانت محض توهمات من صنع خيال آخرين، فكل شخصية موجودة بدرجة ما، بقدر ما هي غائبة أيضاً في حكاية الطرف الآخر، فتبدو كل الشخصيات، في جانب منها، غير مرئية، بل إن العالم كله يكون غير مرئي. فالسرد، هنا، أشبه بعملية دائمة من الإثبات ثم المحو، الكتابة ثم الكشط على ما سبق كتابته، والجزء المكشوط لا يمكن إلغاؤه تماماً، فهو لا يذهب إلى العدم، لكنه موجود كأثر، يمكن رؤيته، لكن مع الكثير من التشكك في وجوده، أو في فاعليته، وهذه النزعة الارتيابية يؤكدها السرد للقارئ في هذا المقطع الدال «لأن الأم شعرت بالوحدة، قررت أن توهم نفسها أنها أنجبت، ولأن الطفل ظل وحيداً، اخترع له أخاً، ولأنني فكرت أن أتخلص من وحدتي، تخيلتهم جميعاً، وحكينا الحكاية».

تبدأ الرواية بداية بصوت الابن الأصغر، الذي يمثل الشخصية المركزية إلى جوار شخصية أمه، وقد ورث موهبة الحكي عنها، ولا يجيد شيئاً في العالم سوى كتابة القصص، فكل فكرة أو شعور يعبر عنه بكتابة قصة، لكن قصصه مصحوبة بلعنة، فسرعان ما تختفي سطورها، ليجد الأوراق بيضاء تماماً. وقد جرب الكتابة على جميع أنواع الورق، والجدران، وحتى على جسده، وجسد حبيبته، لكن كل كلمة يكتبها سرعان ما تختفي، حتى أنه لا يجد قصة واحدة يبرهن بها على موهبته، وتكون دليلاً على كونه مؤلفاً، وهذا أحد تجليات الغرائبية في الخطاب السردي. اختفاء القصص، هنا، ليس منفصلاً عن لعبة المحو التي تنتظم البناء السردي للرواية كله. وسرعان ما يصدمه صوت شقيقه الأكبر، ويخبره بحقيقة أنه لم يكتب أبداً، وأن القصص التي يدونها هي قصص الأم، التي كانت تحكيها له، ويكتبها هو، دون أن يدري أنها ليست من تأليفه، لذلك تختفي من الورق، لأنه في الحقيقة لم يؤلفها.

قد يهمك أيضًا: ما سر الإقبال على روايات الطبيبة المتخفية وراء اسم مستعار؟

ثمة لعبة دائرية في البناء السردي، فالأم «عالية»، أنجبت طفلين، أحدهما مؤلف والآخر ليس كذلك، وهو نفس ما يتكرر مع ابنها الأصغر، الذي يتزوج هو الآخر فتاة اسمها «عالية»، وينجبان طفلين، أحدهما مؤلف والآخر لا، وتتقاطع الحكايتان، وكأن الحكاية تعيد نفسها حد الملهاة، مع الوضع في الاعتبار أن هذا كله قد يكون محض توهمات ابتدعها راوٍ أكبر، ابتكر كل هذه الشخصيات داخل السرد، فالأكاذيب لا تنتهي، وتتتناسل بتناسل الحكايات، وكل منها يقوض الآخر ويفككه، ربما لهذا تنتهي الرواية بمقطع سردي يحمل رقم «0»، وكأن الحكاية تعود أدراجها إلى المربع الأول، وهو نفس الرقم الذي كان في الإهداء، وصدرت به شيرين فتحي روايتها قائلة: «مني إلى عالية، والعكس. كلانا يحمل الرقم صفر، تلك الدائرة المغلقة بالإنجليزية، أو النقطة المهملة بالعربية. هو حلقة الوصل بين النهاية والبداية، وكأن ما جاء قبل الحكاية هو نهاية حكاية قديمة، وهو نفسه أيضاً بداية». وتتداخل كل من «عالية» الأم، و«عالية» زوجة الابن، ولا تعرف أي منهما حقيقية وأيهما وهمية، أم أن الزوجة الشابة صدى للوجود القديم للأم، أم أن الاثنتين لا وجود لهما من الأساس.

تتكون الرواية من ثلاثة فصول رئيسة، كل منها يتكون من عدد متفاوت من المقاطع أو المشاهد السردية، ويمكن التعاطي مع كثير من هذه المقاطع بوصف كل منها قصة قصيرة منفصلة، لكن تضامها إلى جوار بعضها، هو ما يصنع هذا البناء الروائي، عبر تقنية الكولاج، ومن ثم فإن وجودها معاً، في هذا التجاور، يقدم حمولات دلالية مختلفة عن حمولة كل قصة بشكل منفرد. ومع التوغل في الأحداث، وتتالي القصص، التي تنهض كل منها على أنقاض السابقة عليها، تتحول الدلالات، التي لا تصل إلى محدد، بل يكون المعنى في حالة إرجاء دائماً، وكل قصة تمثل اختلافاً لدلالة القصة السابقة لها.

تنزع الرواية إلى تفكيك كثير من التصورات الذهنية حول الكتاب والمؤلفين، وتفكك حتى تصورات الناس عن شكل بيوت الأدباء، بل إن بها نزوعاً كبيراً في السخرية من فكرة الكاتب الكبير، ولعلها سخرية من فكرة الشهرة والشخصيات العامة بشكل كلي، وتصور – ساخرة – الكاتب الكبير وكأنه قرد موضوع في قفص لتشاهده جماهير القراء والمتابعين، وكذلك في مشهد سباق المؤلفين داخل مضمار، وهو سباق يخوضه المؤلفون وهم يمشون على أربع، والفائز ليس من يصل أولاً إلى خط النهاية، لكنه آخر الواصلين. وتسخر كذلك من الكتاب الشباب، حين تنكسر الزهرية التي يضعها الكاتب الكبير على مكتبه، ولا يستطيع الكتابة دون وجودها، فيطلب من الكاتب الشاب أن يؤدي دور المزهرية، ويستجيب بالفعل، ويظل منحنياً في وضع معين كأنه مزهرية، ويضع له الكاتب الكبير الورود في «قفاه»، ويظل على هذا الوضع عدة ساعات. إنها سخرية من المشهد الأدبي كله.

تجسد الرواية، عبر شخصية «عالية»، مأساة المرأة الكاتبة، التي تعاني من تلصص زوجها على كتاباتها، وإسقاط كل ما يحدث لبطلات شخصياتها على حياتها هي، ويأتي هذا التجسيد عبر مشاهد كثيرة، تتراوح بين المأساوية والسخرية السوداء، فضلاً عن مأساة هذه الكاتبة مع فكرة الأمومة، وانتهاءً بقرارها التوقف عن الكتابة، بل عن الخيال كله، رغم أن الكتابة لديها بمثابة فعل وجودي، فهي لا تكتب بهدف إنجاز كتاب أو مشروع بعينه. كلما تمادت في الكتابة تكشف العالم جلياً واضحاً أمامها، كأن الكتابة تنزع طبقات السواد عن العالم، والعتمة من المشاهد.