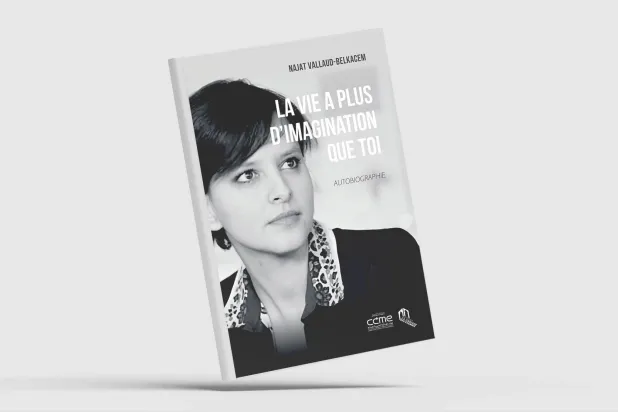

في مقدمة كتاب «للحياة خيال أوسع» (La vie a plus d’imagination que toi) لنجاة فالو – بلقاسم، (منشورات ملتقى الطرق La croisée des chemins، الدار البيضاء، 2025)، تتوقف الكاتبة عند السبب الذي دعاها لإصدار طبعة مغربية، محددة إياه في الحرص على إبراز الوجه الفرنسي لهويتها الذي يجب أن يعرفه المغاربة، بعد أن اطلع الفرنسيون في طبعة غراسي، التي صدرت بباريس، على وجهها المغربي في أصوله الأولى. صحيح أن دار النشر المغربية المتحمسة للأدب المكتوب بالفرنسية، اضطلعت بدور أساسي في لفت انتباهها لأهمية جمهور الضفة الجنوبية، بالنسبة لمن هو في مثل وضعها (كما تؤكد بوضوح في المقدمة)؛ بيد أنها ستدرك بعد الصلات التي انتسجت تدريجياً مع بلدها الأصلي، إثر انتهاء مسؤولياتها السياسية، أنه من المهم ليس فقط تدوين شهادة مؤثرة عن مسيرة استثنائية من الاندماج والنجاح السياسي، بل أساساً الوقوف عند مفارقات هذا الاستثناء وما تخلله من أعطاب والتباسات، وجدران يبنيها الوجود خارج المحيط المرجعي. وبذا يضحى الكتاب متجاوزاً لوسم «سيرة ذاتية» الذي يبرز على الغلاف، ليتحول إلى مزيج من المذكرات والسجال السياسي، والسرد الشخصي، والتاريخ الاجتماعي، الذي يعيد بناء تقاسيم ذات، وهوية وانتماء فكري ولغوي وعرقي داخل جغرافيا بديلة، سيأخذها الشأن العام لتتقاطع مع قضايا ثقافية وعاطفية وسياسية كبرى في فرنسا كما في المغرب.

تبنى السيرة عبر المراوحة السردية بين وقائع مقرونة بزمنها، وبين لحظة إعادة إدراكها وكتابتها، أي بالتنقل الخطابي ما بين الذاكرة والوعي بها، وما يتخلل ذلك من فجوات يملؤها التأمل والتشخيص والنقد. لتنتهي إلى متن سردي يوثق الواقعة وطبيعة تمثلها، مع ما يقترن بها من رهانات سياسية. حيث تنطلق الساردة من استعاد الذاكرة لمرتع طفولتها المبكرة في قرية «بني شيكر» في منطقة الريف شمال المغرب، حيث وُلدت عام 1977، والتي لن تعود لزيارتها مرة أخرى إلا بعد مرور عشر سنوات، لتتمثل شيئاً فشيئاً الملامح المرزئة لاندثار الظلال، وتلاشي اللغة، والانمحاء التدريجي للمحيط العائلي. استرجاع يلوح في بداية السرد أشبه بومضات تونع من عمق الحلم المفارق الذي تحقق، لذا سرعان ما يتخلل التحول من المرتع إلى بلد الإقامة والانتماء، ما بعد الهجرة، وقفات تأملية تستدعي الطفولة مقرونة بوعي الهنا والآن، قبل السفر في الجغرافيا، ورحلة التعلم واكتساب اللغة، وانزياحات الانتماء، وإدراك مأزق الوجود في البين بين. في فقرة من السيرة نقرأ ما يلي: «بين سن الرابعة عشرة والثامنة عشرة، عندما عدتُ إلى بني شيكر ثلاث مرات لقضاء الصيف، وجدتُ نفسي أغوص من جديد في عالم أدهشني. كانت قريتي قد تغيرت كثيراً، ولكن بقيت تلك الشمس الحارقة، وذلك البُعد عن كل شيء، والفقر أيضاً، وغياب الأطباء والرعاية والتعليم والأنشطة الاقتصادية. كانت الأيام تمضي ببطء، وكل ما كنت أنتظره هو العودة إلى فرنسا» (ص 35-36)

نوصي بقراءة: شعراء كركوك طوّروا تجربة حسين مردان في قصيدة النثر

كان للطفلة «نجاة» خمس سنوات حين التحقت العائلة بالأب المهاجر، في إطار خطة التجمع العائلي التي كفلتها قوانين الهجرة الفرنسية في ذلك الوقت، ولم تكن تطوي تحت أعطافها إلا كلماتها الأمازيغية، ومعانيها الزهيدة، ستترك وراءها المنزل والفناء المفتوح، والمراعي المقفرة، وقطيع الماعز، والبئر، وذاكرة اليباب. كما ستفارق كيانها الفطري الذي لم تستقم فتوته بعد، لتلتحق بضفة بعيدة، حيث «ستجرف الفرنسية الأسماء كلها» (ص22)… بدأت الرحلة سنة 1982، من إبحار السفينة إلى مرسيليا، مطوحة بالماضي في قعر المتوسط إلى الأبد. بالموازاة مع تخايل الضفة الأخرى. وتدريجياً ستسكن الضوضاء أرجاء الكون، مثلما المطر، مبددة أثر القرية المشمسة الهاربة. حيث يلتحق والدها بالعمل. وهي مع إخوتها بالمدرسة. لتتوالى شهور السعي للانتماء. قبل أن تطوي صفحة العودة نهائياً، حيث إن زوجها نفسه وأبناءها لن يعرفوا يوماً القرية الأصل.

والشيء الأكيد أن هذا الانتقال كان اللحظة الفارقة الأولى في مسار عبور الحواجز اللغوية والثقافية والعقائدية، بالنسبة لطفلة في الخامسة من عمرها. وبقدر ما مثلت تلك المحطة نقطة تحول حياتي راديكالي، غير أنها شكلت القاعدة الأساس للقدرة على التكيف والاندماج. هذه البداية المتواضعة شكلت الخلفية الدرامية لمسيرة نجاة فالو-بلقاسم اللاحقة، فوصولها إلى أعلى المناصب السياسية في فرنسا وزيرة للتعليم والشباب والرياضة، ثم وزيرة لحقوق المرأة، يمثل قصة نجاح ملهمة. يُبرز الكتاب كيف أن قدرة الحياة على «تجاوز الخيال» تجلت في مسارها، حيث لم تكن تلك المسيرة متوقعة بأي شكل من الأشكال في طفولتها.

وليس من شك أن الصدمة القاعدية الأولى لم تتمثل في لغة التخاطب ولا المجتمع ولا الفضاء المحيط فحسب، وإنما في الوجود الاسمي ذاته: «نجاة»، في سياق زمني كان الكل فيه يسمى «ماري» أو «أوليفيي» أو ما شابهاهما من أسماء، قبل أن تتحول الأسماء العربية إلى ملمح فرنسي. مثلما كانت الصدمة في وجود له امتناعاته المسترسلة في مدن «الجمهورية العلمانية»، المتصالحة مع «التعدد» في شعاراتها الكبرى، والرافضة له في مزاجها العميق. ذلك ما تؤكده الساردة مرة تلو أخرى في فصول السيرة، منذ الأيام والسنوات الأولى في أبوفيل Abbeville و أميين Amiens، قبل الانتقال لباريس وليون… إنما في الإقامة والترحال ما بين الهامش والمدن، لم يكن يخيم فقط الجدار العاطفي للعنصرية الكامنة، خلف رفض الأسماء والسحنات التي شرع اليمين المتطرف في تعرية عمقها تدريجياً، بل كان ثمة أيضاً وقبل كل اختلاف، «وطن الخيال» الساكن في الأدب والفكر والفلسفة والقانون، بين الحروف المرصوصة في المكتبات، القادمة في جوف عربات متنقلة بين شوارع القرى والمدن الصغيرة، وفي المباني العريقة للجامعات ودور الثقافة والمتاحف، وتلك التي تبيع الإصدارات القديمة على جنبات السين حيث «القراءة تنقذ، وتمنح حيوات أخرى» (ص 23).