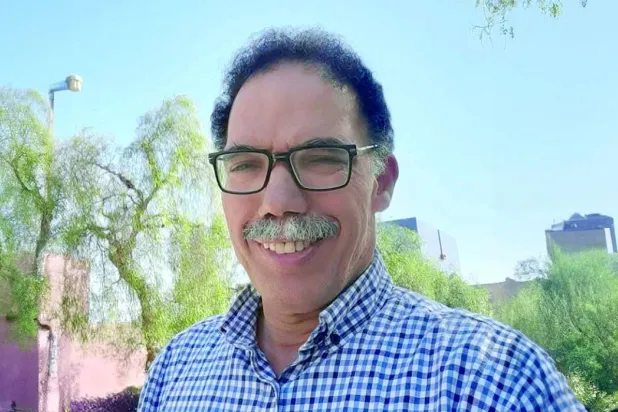

للناقد والمترجم دكتور خيري دومة حضور ملحوظ في المشهد الثقافي المصري، من خلال مؤلفاته النقدية وترجماته. حصل هذا العام (2025) على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، ومن أحدث مؤلفاته كتاب «سعد مكاوي كاتباً للقصة القصيرة»، الذي يعيد فيه الاعتبار لأحد رموز فن القصة الذين طالهم التهميش والنسيان. هنا حوار معه، عن كتابه الجديد ومؤلفاته النقدية الأخرى:

> كتابك الأحدث «سعد مكاوي كاتباً للقصة القصيرة»، يستعيد نموذج مكاوي في زمن البيست سيلر، وكذا يستعيد القصة القصيرة في زمن الرواية… فهل هو مقاومة للمشهد الإبداعي الراهن؟

– هو أحدث كتبي، وصدر في بداية هذا العام 2025 عن دار المعارف بالقاهرة، لكنه أقدم تجاربي البحثية، لأنه كان في الأصل رسالتي للماجستير، التي قدمتها إلى جامعة القاهرة عام 1989 بإشراف أستاذيّ الراحلين عبد المحسن طه بدر وسيد البحراوي، وناقشها معهما أستاذان كبيران آخران، هما سهير القلماوي وسيد حامد النساج.

ولم أجد في نفسي الجرأة على نشر هذا البحث إلا مؤخراً، وبتشجيع من أصدقائي الذين وجدوا أن قيمته لا تزال حاضرة. لقد تعرض سعد مكاوي لظلم كبير؛ فقد لعب أدواراً مهمة في تطور فن القصة القصيرة العربية، بخاصة في مرحلتها الواقعية ويعد واحداً من أهم الكتاب الذين استوعبوا عالم القرية المصرية وقدموه في إبداعهم. ومجموعته «الماء العكر» واحدة من أهم المجموعات القصصية، سواء في عالمها الذي ينهض على مهمشي القرى الذين لا يملكون أرضاً، الحداد والصياد وصانع البرادع وأبناء الليل… إلخ، أو في بنية هذه المجموعة القائمة على حلقات وصور متصلة منفصلة، وتيمات ومفردات يتردد صداها وتتكرر من قصة لأخرى. كما أن تكوين سعد مكاوي ينطوي على هذا المزيج الخاص بين عناصر من التراث العربي جاءته من والده مدرس اللغة العربية، وعناصر من الثقافة الغربية جاءته من رحلته الدراسية إلى فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية.

> هل هذا الكتاب محاولة لإنصاف سعد مكاوي الذي لم يأخذ حقه من الشهرة مقارنة بعدد من المجايلين له أو اللاحقين عليه؟

– ركز كثيرون من نقاد سعد مكاوي على روايته الفريدة «السائرون نياماً»، وهي تستحق ذلك بالطبع، لكن هذه الرواية الكبيرة لم تكن إلا بلورة لإمكانات كاتب كبير، بناها وطورها بالعمل على فن القصة القصيرة لعقود سبقت صدورها. ولعل من يقرأ قصصاً مثل «الزمن الوغد» و«في خير وسلام» يمكن أن يرى لمحات من فن سعد مكاوي في كتابة القصة القصيرة التي تجاوزت الواقعية في وقت مبكر.

الجوانب التاريخية والتوثيقية في هذا البحث ربما تفوق الجوانب النقدية في أهميتها؛ فرغم تقليدية المدخل الذي اتخذته دراستي إلى عالم سعد مكاوي وبنية قصصه، فإن تسجيل رحلة الرجل وقصصه ومقالاته وجمعها من الدوريات ووضعها في ببليوغرافيا موسعة، ربما ظل الجانب الأهم في هذه الدراسة. أعتقد أنه لا يزال لهذا البحث عن سعد مكاوي وقصته القصيرة قيمته في زمن الرواية. نعم كما لا تزال لعمليات التحقيق والفحص والدرس التفصيلي للنصوص قيمتها أيضاً.

> بوصفك ناقداً ومترجماً لكتاب مهم عن الأنواع الأدبية… كيف ترى حراك الأنواع الأدبية الحالي وسطوة الرواية في مقابل ما يشاع عن تراجع القصة والشعر؟

– عملت لسنوات طويلة على أنواع الأدب، وكان من حصاد هذه السنوات كتابان، أحدهما مؤلّف، وهو «تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة» الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 1998، والآخر مترجم، وهو مجموعة دراسات جمعتها وأصدرتها في العام نفسه تحت عنوان «القصة، الرواية، المؤلف: دراسات في الأنواع الأدبية المعاصرة». ورغم أنني لم أتبن تماماً منظور توجهات ما بعد الحداثة، التي هاجمت فكرة النوع من أساسها، ولم تر لها قيمة كبيرة في دراسة الأدب وتقييمه، رغم هذا فإن الخلاصة التي انتهيت إليها من قراءة نصوص من أنواع الأدب المختلفة، ومن دراسة العلاقات المركبة أو التداخلات بينها، هي أنك لا تستطيع أن تفاضل بين نوع وآخر، لا تستطيع أن تقول مثلاً إن الرواية أفضل من الشعر، أو مناسبة أكثر لزمننا، لا تستطيع أن تستبعد الشعر أو الدراما أو القصة القصيرة أو غيرها لصالح الرواية.

اقرأ ايضا: شهادات كُتاب ونقاد عرب على أعمال نبيل سليمان

> لكن هناك من يرى أن الرواية تسيدت المشهد الأدبي كمّاً وكيفاً؟

– لا أحد ينكر بطبيعة الحال المساحة التي احتلتها الرواية في الأدب العربي والعالمي، ولا عمليات التجريب التي لا تتوقف، ولا اكتشاف أرض وتجارب جديدة استطاعت الرواية أن تصل إليها. لكن لا أحد ينكر أيضاً أن مساحة كبيرة من هذه التجارب والاكتشافات الروائية، جاءت من أرض الشعر، والقصة القصيرة، والدراما، والسينما، والآداب الشعبية، والموسيقى والفنون التشكيلية، والرقمية. هي باختصار نتاج واضح لهذا التداخل بين أنواع الأدب والفن المختلفة. أو هي في أحسن تقدير نتاج لمقدرة الفن الروائي غير المحدودة على الاستيعاب.

لكن أنواع الأدب الأخرى لم تتوقف أيضاً عن اكتشاف أراض وتجارب جديدة، ففنون الشعر والقصة والدراما استوعبت تماماً روح السرد السارية في اللغة الإنسانية، وكثير من مجموعات القصص والقصائد لم تخف سعيها الخاص إلى استيعاب عالمنا الغامض المركب، مع الإبقاء على أجزائه منفصلة وروحه منعزلة.

> كيف ترى حركة الترجمة في العصر الحديث بعد عقود من بدء التواصل مع الآخر؟

– عاشت الترجمة إلى العربية مراحل وموجات صعود وهبوط مختلفة في عالمنا العربي الحديث، واقترنت موجات الصعود كثيراً بأسماء أعلام وجدوا في الترجمة قاطرة تقود عالمنا العربي إلى النهضة. بدأت هذه الموجات بما سعى إليه محمد علي وأسرته من نهضة مقيدة بمعرفة ما توصل إليه الغرب، فكانت البعثات ومدارس الترجمة والألسن وما إلى ذلك من مشاريع نعرفها جميعاً، وقد اقترنت الترجمة في هذه الموجة باسم رفاعة الطهطاوي ومدرسة الألسن، وتركت أثرها الواضح على مصر والعالم العربي في القرن التاسع عشر، ويمكنك أن تفكر في أعلام آخرين كثيرين اقترن اسمهم بموجات الصعود هذه، من أمثال طه حسين وجابر عصفور وغيرهما.

> ما الذي يعوق حراك الترجمة في الوطن العربي سواء إلى العربية أو عنها رغم كثرة المؤسسات المهتمة بها مؤخراً؟

– الترجمة ضرورة لكي تكون جزءاً من هذا العالم الذي لا يكف عن التحول، ليس لأننا متخلفون والعالم أكثر تقدماً منا، وإنما هي ضرورة لمزيد من الفهم وتوسيع الأفق ومعرفة موضع أقدامنا في هذا العالم المضطرب، هي ضرورة لأننا نعيش في عالم واحد حقّاً. حركة الترجمة مقترنة حتماً بمكانك بين الأمم، لا لأنك تتعلم عبر الترجمة فحسب، بل لأنك تمارس حضورك وقدرتك على الفهم، والدليل أن الأمم المتقدمة تترجم أضعاف ما تترجمه الأمم الأقل تقدماً. الترجمة مرتبطة حتماً بالصراع المحتدم في عالمنا. الترجمة ضرورة للبقاء. الترجمة إلى العربية تنهض على التعاون أكثر من التنافس بين مؤسسات مختلفة نشأت هنا وهناك خلال السنوات الأخيرة، وكان يجب أن تجعل المشهد الترجمي العربي أكثر تنوعاً، وأن تجعلنا أكثر فهماً للعالم، وأكثر قدرة على التنبؤ بما نحن سائرون إليه. لو كانت هذه المؤسسات تتعاون حقّاً لكنا الآن أكثر قدرة على استيعاب ما يجري في السياسات والحروب والنزاعات المحيطة، التي تخترق يوماً بعد يوم عالمنا العربي الممزق.أما الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، فتواجه صعوبات مختلفة، يرتبط معظمها بأننا لا نجد، وأحياناً لا نعرف، ما نقدمه للعالم من معرفة.

> لك اهتمامات بنظرية ما بعد الاستعمار، كيف ترى تفاعل الآخر الغربي مع أدبنا العربي، وهل ما زال ينتقي الأعمال التي تؤكد له منظوره الاستشراقي القديم عن العرب؟

– نظرية ما بعد الاستعمار، والآداب التي تسلط الضوء عليها، شغلتني لفترة طويلة ولم تزل إلى الآن تحتل مساحة من اهتمامي. وقد تبلور هذا الانشغال في كتابي «عدوى الرحيل» وأيضاً في الكتاب الأساسي الذي ترجمته تحت عنوان «الإمبراطورية ترد بالكتابة» ومقالات أخرى كثيرة عن رواية روبنسون كروزو، وعن صورة العربي في الرواية الغربية، وعن صورة البربري في الكتابات الأوروبية بصفتها تمهيداً آيديولوجياً لحركة الاستعمار. انخرطت في هذا الاهتمام حين كنت في اليابان من 2000 إلى 2004، الفترة التي شهدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) وبعدها غزو أميركا لأفغانستان والعراق، وما دخلت فيه منطقتنا من اضطراب مهول، ناتج عن الأيدي التي سعت إلى ما سمته الفوضى الخلاقة. في تلك الأيام – وما أشبه الليلة بالبارحة – وجدتني من جديد أمام مشهد الاستعمار القديم نفسه، بكل وجوهه العنصرية القبيحة، التي لم يسع المستعمرون الجدد إلى إخفائها. ووجدتني أقرأ من جديد رائعة الطيب صالح من منظور أنها كانت استكشافاً مبكراً لتمزقات المثقفين المستعمَرين التي لم تغادرهم واحتلت أذهانهم وقلوبهم طوال العصر الحديث، ولم يجدوا سبيلاً للفكاك منها فاضطروا للتكيف معها، والبحث عن طريق توفيقي هجين يسمح لهم بالحياة.

حللت الرواية من هذا المنظور، واستكشفت التشابه المرعب بين مصطفى سعيد والراوي والطيب صالح نفسه، ورغم ما يبدو بينهم من اختلاف ظاهري، فإن ثلاثتهم بدوا لي تنويعات على اللحن الممزق نفسه. وفي هذه الأثناء أيضاً تعرفت على كتاب «الإمبراطورية ترد بالكتابة» وترجمته مع مقدمة طويلة، ونشرته في دار أزمنة بالأردن عام 2005.