في ديوانه «الطريقة المثلى لإنتاج المشاعر»، لا يعاين الشاعر المصري أسامة حداد العالم من منظور متعال، ولا يكتفي فقط بالإشارة للخراب الذي يكتنف الواقع من حوله، بل تبدأ الذات الشاعرة بتفكيك نفسها، ومعاينة ضآلتها في عالم يموج بالشرور، فهي ذات معطوبة جسدياً وروحياً، متورطة ومنغمسة في هذا العالم نفسه، وغارقة حتى أذنيها فيما ينتاب الوجود حولها من تحلل وخراب، يضغط عليها، ولا يمكنها إصلاحه. فالذات هنا ليست ثورية أو نقية، ولا ترى نفسها منزهة عما يكتنف الواقع، ومن ثم تتخذ وضعية التنظير للقضاء على هذا الفساد والخراب، فهي ذات متورطة، وملوثة تماماً مثل كل ما حولها.

كل هذا تقدمه قصائد الديوان بروح شديدة السخرية، ولغة تهكمية، سواء كان تهكماً من هامشية الذات ومحدوديتها، أو خراب العالم بكل تفاصيله، أو من الحياة برمتها، إذ تبدو «الحياة مجرد دعوة مفتوحة للموت»، بما يفتح الباب لحمولات وجودية كثيفة تهيمن على الديوان، وحمولات سياسية وآيديولوجية، فضلاً عن الجانب الذاتي لذوات مأزومة تعاني معاناة مزدوجة، بين هزائم وجودية، وأخرى سياسية.

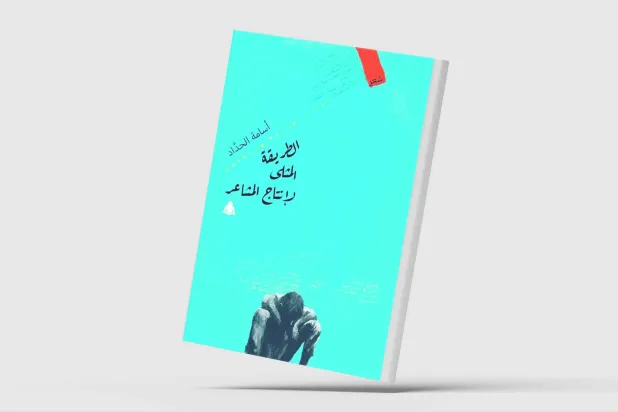

يبدأ الديوان – الصادر في القاهرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب – بما يشبه تقديماً ذاتياً، عبر قصيدة افتتاحية تقدم فيها الذات الشاعرة تعريفا بنفسها، في لغة حافلة بسخرية مريرة، بدءاً من عنوان القصيدة «أنا بخير»، مروراً بمتن النص كله، فتعرف نفسها قائلة:

«لدي الكثير من الهزائم

والحماقات،

ومعي أفكار نيئة

تصلح لجلسات النميمة،

تذوقوا بهدوء وتأكدوا أنني بخير»

تنحو الذات الشاعرة لمخاطبة العالم، من وجهة نظر أحد مشردي الشوارع، وتقويض خطابات التسلط، ومن يسلبون الحياة بهجتها، فيخاطب بشكل مباشر كلاً من: الشيخ، والشرطي، واللص، كنماذج للتحكم في الإنسان، دون أن تنسى الذات الشعرية السخرية من نفسها في مواجهة هذه السلطات، فهي ذات ضئيلة حد الانمحاء، فيقول في قصيدة «مشرد لا أكثر»:

«أيها الشيخ:

لست من مريديك

ومسبحتك لا تنزف أكثر من دم ملوث».

وعلى هذا المنوال، يصوغ خطابات مناوئة للشرطي واللص، ساخراً من نفسه ومن الجميع، بوصف السخرية فعل مناوئة وتقويض، إنها خدش وتشويه للمستقر والمهيمن. وتتمادى السخرية والرغبة في التفكيك، حتى تصل إلى تفكيك بنية الديوان ذاته، عبر إقامة تناقضات جوهرية بين عناوين بعض القصائد، وكأنها في حال من الحوارية، مثلما نرى في عنواني قصيدتي «أنا بخير» و«متى كنت بخير؟»، والاستفهام في العنوان الأخير استنكاري، ينفي أكثر مما يتساءل.

تهيمن جدلية الحياة والموت على معظم قصائد الديوان، وبنظرة إحصائية نلحظ تكراراً مطرداً للفظتين في كثير من القصائد، بل على مستوى العناوين، كما نرى في: «الموت يجلس القرفصاء»، و«يرتب حياة ضائعة»، و«خطوة في الطريق إلى الموت»، و«the death»، و«ماذا لو صنعنا حياتنا»، و«حياة واحدة لماذا؟»، هذا فضلاً عن تردد المفردتين بأشكال وصيغ متباينة في متون القصائد، حتى إن الذات الشاعرة تتعاطى مع الحياة بوصفها موتاً مؤجلاً، بل مسكونة بالموت في كل ما يكتنفها من تفاصيل تتعلق بالقهر والتهميش، كما يقول في القصيدة الأخيرة التي يحمل الديوان اسمها «لقد عاشوا أكثر مما يجب، وبعضهم مات من قبل، وخطواتهم تزعج الشوارع، وعودتهم معي فجر كل يوم مؤامرة لم أخطط لها»، إنهم الأصدقاء الموتى، الذين كانت حياتهم موتاً، وفي موتهم باتوا أشباحاً حية ترافق الذات الشاعرة.

ثمة رؤى كابوسية تسيطر على نظرة الذات الشاعرة للعالم ومفردات الواقع، فتبدو كل التفاصيل الواقعية مشوهة ومنتهكة، وبشكل فائق السريالية، حتى التفاصيل الناعمة المعروفة برومنسيتها، يضفي عليها قدراً هائلاً من العنف، والدوال المرتبطة تاريخياً بالبراح تصير شديدة الضيق، كذلك دوال السكن والراحة تكتسب دلالات العنف والانفجار، ومن ثم فإنه ينتهك العلاقة الراسخة ثقافياً بين الدوال ومدلولاتها، ويضفي عليها مدلولات نقيضة لمعانيها الأصلية في بنية الثقافة، كما نرى في قصيدة «الموت يجلس القرفصاء»، إذ يقول:

«والموسيقى تعرف كيف تطلق الرصاص

وأين تضع خناجرها،

فالطريق مصيدة ليس أكثر

قد يهمك أيضًا: «البودكاست الإخباري» بين جذب الشباب وزيادة عوائد الناشرين

والبيوت معدة للانفجار».

إنه هنا يعيد تعريف هذه الدوال الراسخة في الوعي الثقافي العام، وتشغله كثيراً المفردات المكانية، من شوارع وبيوت وجدران وطرقات، ويقدمها من منظور العابر المتجول، وليس المقيم، فالذات الشاعرة هنا أقرب إلى ذات هائمة، لها علاقة راسخة بكل تفاصيل الأمكنة، وتراها من الخارج، مقدمة رؤية مسكونة بحس الانتهاك لدلالات هذه الأمكنة، حتى مفردات الطبيعة طالتها هذه الاستراتيجية في انتهاك علاقات الدال بالمدلول، فيعيد تعريف مفردات الطبيعة، التي طالها التشوه هي الأخرى، إذ يقول في قصيدة «حائط خامس»:

«الشجر جريمة

والمصابيح فضيحة الليل،

الهواء حمله اللصوص،

والنهر جثة».

تنحو الذات في كثير من قصائد الديوان إلى تعريف نفسها بالسلب، بما هي ليست عليه، وما لا تستطيع أن تكون، تماشياً مع رؤية الذات لنفسها بوصفها ذاتاً هامشية، وتتكرر هذه الآلية في أكثر من قصيدة، تأكيداً على ضآلة هذه الذات، فيقول في قصيدة «محاولة لصيانة التاريخ»:

«لم أكن شجرة أو بيتاً،

ولم أعمل عازفاً في جوقة

إنها مجرد أكاذيب،

أنا غير هذا تماماً».

إن الذات هنا، لا تملك من الوعي الإيجابي أن تقول أنا كذا، فهي واعية لانسحاقها ومدركة له ولأبعاده، وتؤكده أسلوبياً عبر هذه التعريفات السالبة، التي نراها أيضاً بشكل لافت في قصيدة «قد أكون هكذا»، بعنوانها الاحتمالي الدال هذا، إذ يقول:

«لست كائناً خرافياً تخافني الطرقات،

لا أصلح كملك

حتى في لعبة شطرنج…

ولا كمنشد في جوقة من الشحاذين».

إن هذه الذات ليست في تقاطع فقط مع خراب العالم، بل حتى في تناقض بنيوي مع تفاصيل جسدها، الذي يبدو عبئاً ثقيلاً لا تقوى حتى على حمله، وتسعى للخلاص من هذا الجسد ذاته، وتتبدى هذه العلاقة الملتبسة بالجسد في القصيدة نفسها، قائلاً: «كثيراً ما أخلع أعضائي، لأستريح من مشاكلها، وأنسى أين تركتها، قبل أن تعاود الدخول في ملابسي». وهو ما يكرره نفسه في قصيدة «حماقات»، قائلاً: «جسدي زنزانة، ملابسي مؤامرة». إن هذه الرؤية المرتابة تنفذ حتى إلى علاقة الإنسان بجسده وملابسه، وليس فقط ما يحيط به.

تعتمد كثير من قصائد الديوان على التساؤل الذي يمثل عنصراً مهماً ومهيمناً في بنيتها الجمالية، فهذه الذات الحائرة المرتابة، المدركة لانهيارها، ولخراب العالم من حولها، لا تملك في النهاية سوى طرح الأسئلة التي تتوالد بشكل لافت في كثير من القصائد، سواء كانت بصيغ استفهامية، أو ساخرة واستنكارية، فهي – في الأخير- لا تملك إجابات حاسمة يمكنها أن تطمئن لها، وليس في جعبتها من شيء سوى الوقوف للتساؤل، كفعل وحيد وأخير للمقاومة.